From 13th to 18th December 2024 I’m taking part, with two of my works (see below), in the “Transcendence” exhibition held at the Boomer Gallery in London.

From 13th to 18th December 2024 I’m taking part, with two of my works (see below), in the “Transcendence” exhibition held at the Boomer Gallery in London.

Filed under Uncategorized

Filed under Uncategorized

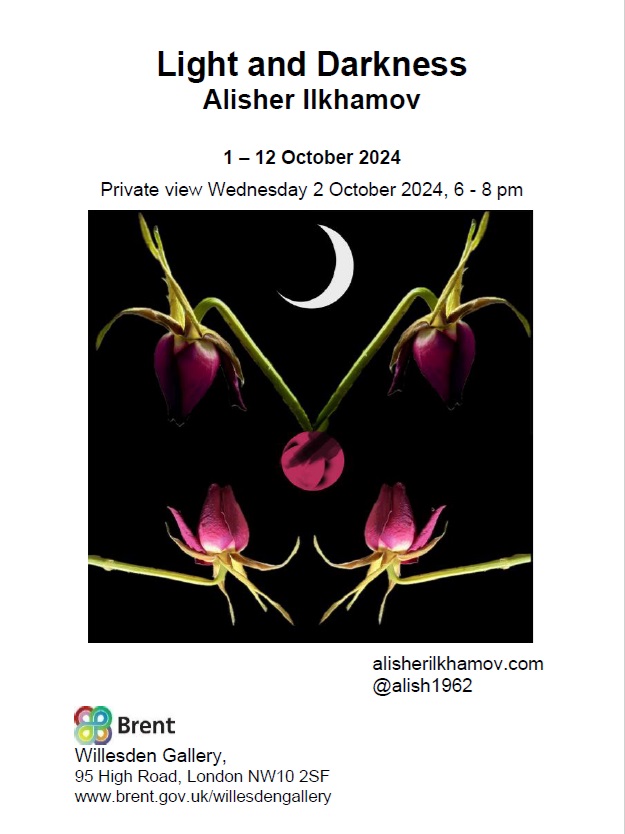

I’m excited to announce that my solo exhibition of photo artworks will be held at Willesden Gallery from the 1st to the 12th of October. A private viewing is scheduled for the 2nd of October from 6 to 8 PM. If you’d like to attend, please RSVP to my email: ailklhamov@gmail.com.

Below, you’ll find scanned copies of the flyer and press release. I’m also posting the text of the press release and some of the artworks that will be featured in the exhibition. It is also symbolic that my exhibition coincides with another, titled “Silk Roads,” which opens on September 26th at the British Museum. This is significant because my art resonates with the cultural heritage of the region through which these historic trade routes, stretching from China through Central Asia to Europe, once passed.

Filed under Uncategorized

(see more photos in the section “Photo gallery”)

Filed under Uncategorized